すっかり忘れておりました・・・遡る事2ヶ月前のお話・・・。

皆様、7月10日に更新した「金鯱降臨」の記事内でのクイズを覚えていますでしょうか。

名古屋市中区本丸の名古屋城の屋根に御鎮座する金鯱が地上に降臨したのを記念して発売されたシャチ印全30種のうち、義直公・光友公・宗春公・斉朝公・義勝公の5城主様をお迎えしたのですが、何故、この5城主様だったのかというクイズでした。

「回答はまた後日のブログにて♪」と言ったはいいものの、そのままあれよあれよと2ヶ月すっかり忘れておりました、ごめんなさい💦

正解は、地元・名古屋市緑区有松や名古屋の山車文化に関係している城主様なのです。

初代藩主の義直公は、ご位牌が有松東海道の西にある祗園寺さんに祀られています。

2代目藩主の光友公については、このようなお話が・・・

寛永18年(1641年)に尾張入国の際、村の人々が有松絞りの手綱を献上したところ、評判となり、以降、藩主が入国の際は、絞り染めの手綱を献上するのが習わしとなりました。

また、延宝8年(1680年)には徳川綱吉公の5代将軍就任の際に、尾張藩主・徳川光友公は有松絞りの絹の手綱を献上しました。

以来、将軍の就任に際し、有松絞りの手綱を尾張徳川家が献上したと云われています。

すなわち、有松絞りを世に知らしめたお方である事がわかります。

7代目藩主宗春公については、名古屋の人なら誰もが知っている「お祭りや芸事が大好きな藩主様」・・・このお方による奨励がなければ、名古屋の山車文化はなかった、と言っても過言ではありません。

10代藩主斉朝公については、宗春公に負けず劣らずのお祭り大好きな藩主様で、名古屋の山車文化に「猩々緋」を流行らせた張本人でらっしゃいます。

名古屋市中区の若宮祭りで曳かれている福禄寿車に猩々緋の大幕を贈ったのをきっかけに、名古屋中の山車の大幕が猩々緋にし始めたという・・・。

ちなみに、福禄寿車は有松で曳かれている布袋車の兄弟山車でもあります( *´艸`)

14代・17代当主である義勝公については・・・写真好きな藩主様としても知られ、実は、有松の布袋車が若宮祭りの祭車として曳き出されていた時代、義勝公が二之丸御殿から布袋車を撮影した写真が残っているんですよね(*´▽`*)

この歴史的なショットは現在、有松山車会館で展示されているので、今週末に開催される日本遺産事業「有松のまつり伝承展 ~絞りの町で育まれた山車まつり~」にてご覧いただければと思います。

ちなみに、伝承展は大人から子供まで楽しんでいただけるよう、写真の展示が充実しているそうなので、是非、ご家族でお楽しみ下さいませ。

※伝承展の詳細は、有松天満社公式HPの特設ページにて。

地元の伝統工芸品である有松・鳴海絞の古典柄としても知られる「鎧段絞り」の手ぬぐいとagaeshiさんが限定で製造している「豆絞り」の3色展開シリーズをお得にゲットしました♪

地元の伝統工芸品である有松・鳴海絞の古典柄としても知られる「鎧段絞り」の手ぬぐいとagaeshiさんが限定で製造している「豆絞り」の3色展開シリーズをお得にゲットしました♪ お祭り大好き人間にはたまらない、からくり人形の組み立てキット付き☆

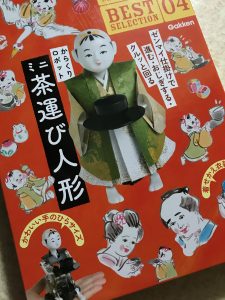

お祭り大好き人間にはたまらない、からくり人形の組み立てキット付き☆ 向かう途中、ちょっと懐かしいものを発見しました☆

向かう途中、ちょっと懐かしいものを発見しました☆